リズムと楽譜の基礎知識

リズムとは?

音楽においては音の長短、高低・強弱などの抑揚が一定の規則をもつことを指します。音楽に限らず体の運動、呼吸、心拍など生命活動には必ず「リズム」が存在しています。それらの感覚と音楽的なリズムを結びつければ良いリズムを持った演奏に繋がるため

「リズム感に自信がない」

「テンポが合わない」

という悩みを抱えている方は「リズム感が悪い」のではなく、正確には「リズム感を音楽的なリズムに繋げる能力が未熟」であると考えています。つまり訓練すれば誰でも音楽的なリズム感を身に着けることは可能ですのでしっかり基礎から身に着けていきましょう。

リズム・ビート・テンポ

これらの説明はよく混同されがちですがこれからの解説がスムーズにできるようにそれぞれの違いについて理解しましょう。

歩行を例にそれぞれを例えてみます。

リズムは右~左~右~左~と交互に繰り返す脚の動作そのものを指します。様々なリズムの連なりをフレーズと呼んだりもします。

テンポはゆっくり歩いたり、走ったりと足を動かす速さを指します。

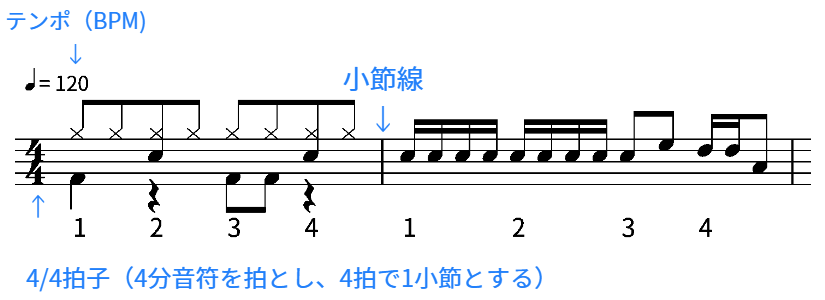

数値は「1分間に何拍」という単位で記されるためBPM(Beats Per minute)とも呼ばれます。

ビート(拍、拍節)は歩行を「基準」にすることを指します。

つまりその歩行のペースに合わせて歌を歌ったり、歩行の倍の速さで手拍子してみたり。様々なリズムの基準として捉えます。さらにこれを「イチ、ニ、イチ、ニ・・・」と一定の回数で区切っていくことを「拍子」と呼びます。

4/4拍子

ポピュラー音楽において大多数を占める拍子が「4/4拍子」です。「4分(ぶん)の4拍子(びょうし)」と呼びます。具体的には「4分音符を4つごとに区切る」ということです。この区切りを小節(しょうせつ)と言います。まずは4拍子の感覚をしっかり身に着けていきましょう。先の歩行で説明すると

右(1)左(2)右(3)左(4)|

と繰り返し数えるイメージです。

足は2本なので2拍子が2回繰り返されて一つのグループになっていますね。つまり4/4拍子は2/4拍子2回を内包しているといえます。

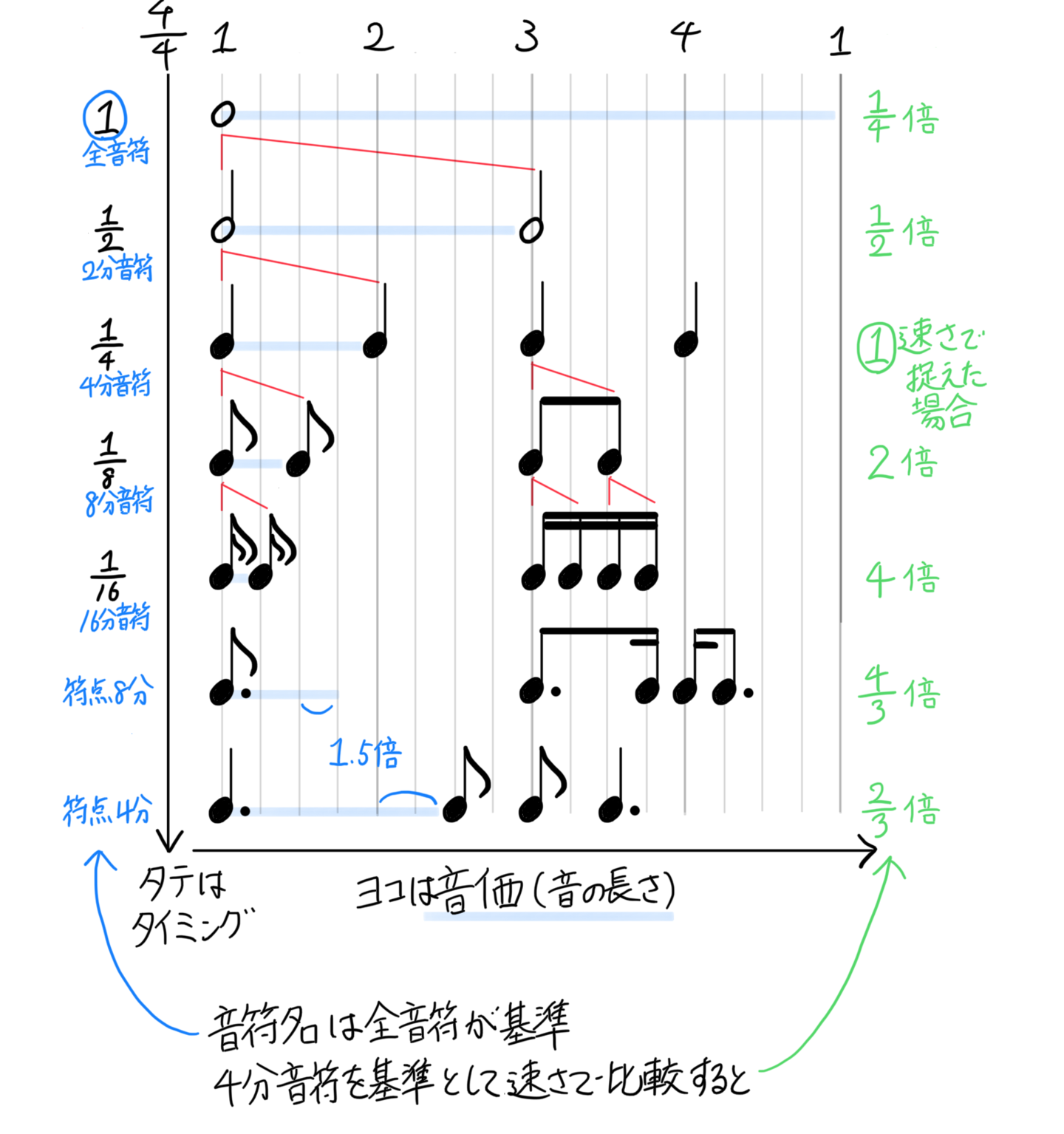

4分音符

西洋音楽発祥の広く普及されている楽譜とリズムを結び付けていくと、4/4拍子の楽譜においては4分音符が基準となります。先の説明にあった歩行を基準に歌ったり手拍子をするように、4分音符を基準に様々なリズムが記されます。それぞれの音符は指定の音の長さを持ちます。(青線のイメージ)

拍の種類

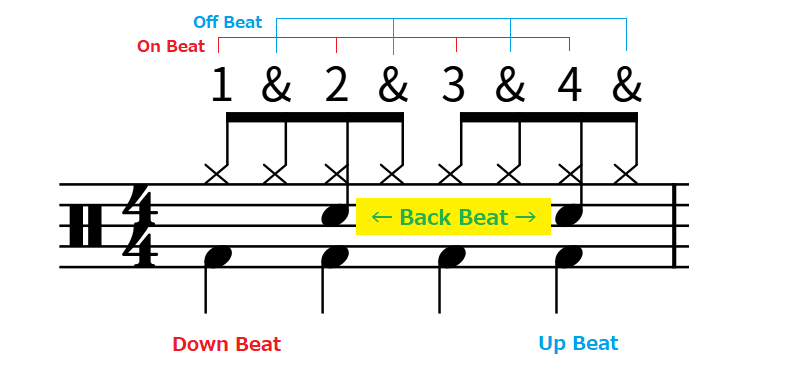

Down Beat

最初の拍、つまり1拍目のこと。語源は1拍目で指揮棒を振り下ろすことから。

4拍子は2拍子2回で1小節という構造なので、3拍目もダウンビートのフィールがある。

Up Beat

最後の拍、例えば4拍子の場合4拍目のこと。アウフタクトとも言います。

2拍子においては2拍目がアップビートになるため、先述したように4拍子だと2拍目もアップビートのフィールがある。

On Beat

強拍のこと。俗にいう「オモテ拍」。

「強い拍」とはどういう感覚か例えてみましょう。歩行なら足が着地したとき、呼吸なら息を吐く時、あるいは振り子が振れる時など、安定した感じや落ちる感じ、重さを感じるイメージがあります。音楽理論(コード理論)でいうならトニック。

Off Beat (and Beat)

弱拍のこと。俗にいう「ウラ拍」。

オンビートと次のオンビートの間をオフビートと呼びます。

「弱い拍」は強拍の反対で歩行なら足を前へ出すとき。息を吸う時、振り子が上がってきて反対方向に切り替わる時など不安定な感じや上がる感じ、軽さを感じているイメージです。コード理論ならドミナント。

テンポやリズムのフィールによってどこをOn/Offにするかが変わります。1拍目はオンビートから始まります。

(例)

速いテンポの場合

1234/1234/

8分音符のフィールがある場合

1&2&3&4&

※On BeatとDown Beat、Off BeatとUp Beatはリズムの性質上の共通項が多く、例えば4/4拍子において4分音符全てをDown Beat、その間をUp Beatと解説されている方もいます。音楽ジャンルによっても言い方が違うような?拍と拍の間を「&」とカウントするため8分のOff BeatはAnd Beatとも呼ばれていたりもします。

Back Beat

拍はテンポや曲調によってフィーリングが変わります。例えばゆっくりしたテンポでもロックでは激しく大きいビートで演奏したり、バラードなんかではリラックスして静かな部屋で時計の秒針が刻む音を聞いているようなビートをイメージしてみたり。拍の捉え方次第では4分の4拍子は2分の2拍子や8分の8拍子にもなります。つまり演奏者、リスナーの認識や解釈でどんな風にも捉えることができ、絶対的な正解はないのです。この項目では混乱を避けるため私の解釈が含まれるものについては「」このマークをつけて記しています。

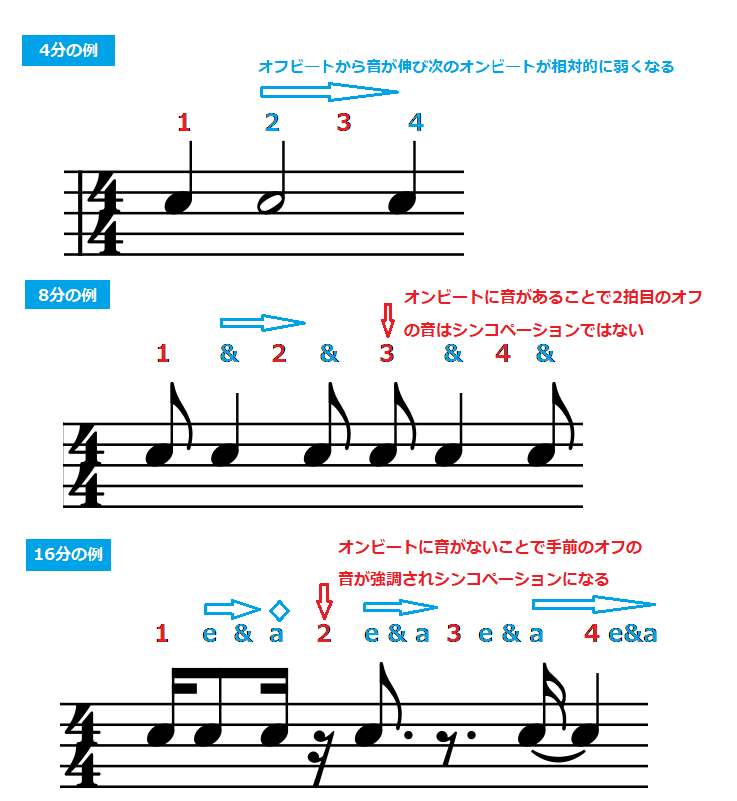

シンコペーション

シンコペーションはオフビートを一時的に強調することでリズムの規則性を混乱させる手法のことです。主な方法として

オフビートにくる音を強調する

オフビートから音を伸ばしオンビートをまたぐ

オンビートで発音しない

があります。変拍子になるのではなく4拍子など決まった規則の中で行われます。オンビートとオフビートが入れ替わることはありません。オフビートを強調し、独特のリズムの躍動感や緊張感を生むものをシンコペーションと呼びます。

グルーヴとは

音楽においてグルーヴとは、楽曲やリズムを聞いた時に感じる心地よさや躍動感のことです。ジャズでは「スイング」とも呼ばれます。ヒップホップシーンではラップの気持ち良さのことを「フロウ」とも呼んでいたり。呼び方や多少のニュアンスは違えど自分にとって気持ちいい、体を動かしたくなるといった感覚のことをグルーヴと言います。ポピュラー音楽の重要な特徴であり多くのジャンルで見つけることができます。

グルーヴは「特定できないがリスナーを引き込むように働く秩序のある何かの感覚」として説明され、音楽学者は1990年代ごろから「グルーヴ」の概念を分析してきました。彼らは、「グルーヴ」は「リズミカルなパターンの理解」または「フィール」であり、ダンスやフットタッピングを刺激する「直感的な感覚」であると主張しています。

「in the groove」という表現は、スウィング時代の最盛期の1936年から1945年頃まで、一流のジャズパフォーマンスを表すために広く使用されていました。1940年代と1950年代に、グルーヴは一般的に音楽の「ルーティン、好み、スタイル、心地よいこと」を表すようになりました。

ジャズのリズミカルなフィールを表すために使用される「スイング」という用語のように、「グルーヴ」の概念を定義するのは難しい場合があります。Marc Sabatellaの記事「TheGrooveの確立」は、「グルーヴは完全に主観的なものである」と主張しています。彼は「あるドラマーは素晴らしいフィールを持っていると思うかもしれないし、あるドラマーは硬すぎると思うかもしれないし、または緩すぎると思うかもしれない」と主張しています。

つまり自分の好みのグルーヴというものが存在し、ロックのグルーヴが好きな人、ファンクのグルーヴが好きな人と様々です。日本ではよくSNSでグルーヴやリズムについての議論が行われる風潮がありますが、数学のように明確な答えが存在しない音楽という芸術分野でそれは不毛な議論だと感じています。

芸術は作者や演者が「何を思って表現し」受け手はそこから「何を感じ取るか」を美学としていると考えています。受け手が変われば感じ取ることが変わるのは当然で、同じ人でもタイミングによって感じ取るものが変わることもあります。ですので他を否定せず「自分にとっての最高のグルーヴ」を探し出しそれに共感できる方達と一緒に演奏したりライブに行ったりしてその最高の体験をシェアできれば音楽を通してとても幸せや喜びを感じるでしょう^^

LESSON1

STEP1 4拍子の感覚を身に着けよう

このエクササイズはドラムがなくても可能です。4拍子はより詳細にいえば「2拍子+2拍子」で成り立っています。その場で立って足踏みをしながら(足はどちらスタートでもOK)1,2,3,4と繰り返し声に出して数えていきましょう。歩行は2本の足を交互に動かす2拍子のリズム感なのでその場で足踏みや歩きながら行うと感覚を身に着けやすいです。

慣れてきたら足踏みをキープしたまま下記の譜面のリズムで手拍子をしてみましょう。足踏みを4分音符と解釈します。上段が手拍子のリズム、下段が足になります。

STEP2 バスドラムを鳴らしながら基礎練習

最初のステップができたらいよいよスティックをもってドラムセットに座って練習開始です。

バスドラムを4分音符で鳴らし続けながら下記の譜面にチャレンジしましょう。

手順は右のみ、左のみ、両手同時、両手交互(右スタート左スタートそれぞれ)でまんべんなく。

練習の際はメトロノームを指定されたテンポに合わせそれと同調しながらやってみてくださいね。メトロノームを4分音符と解釈すればバスドラムと同じ間隔で音が鳴るはずです。

LESSON2

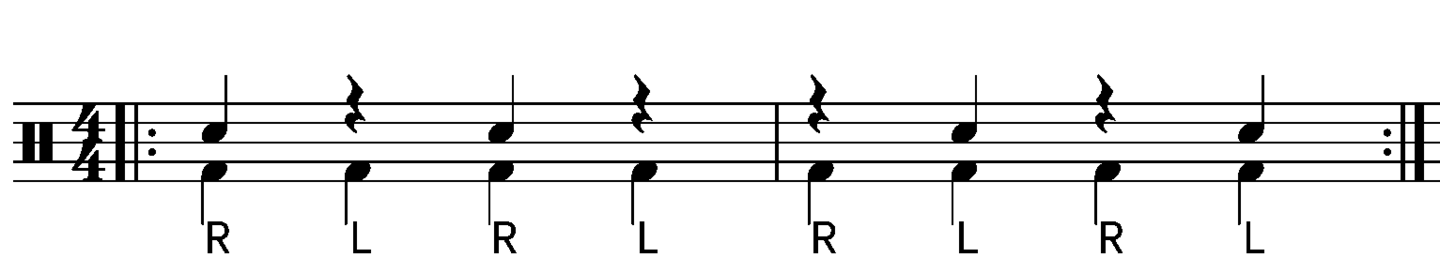

スティッキング

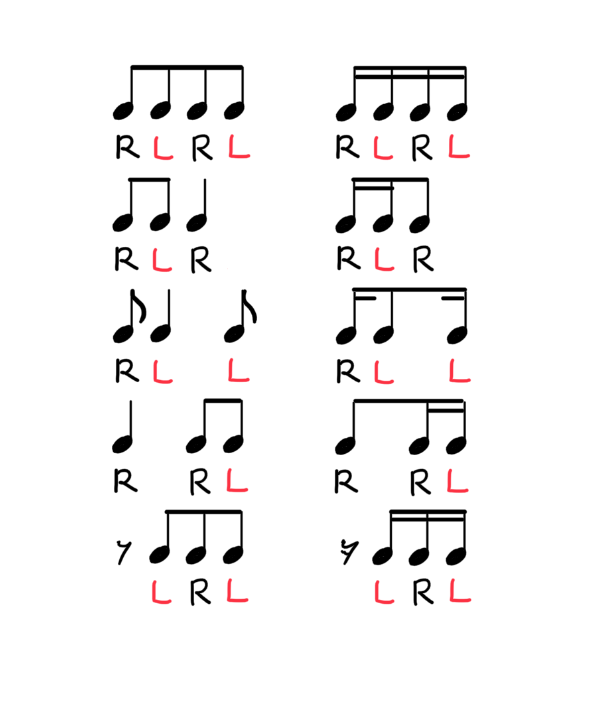

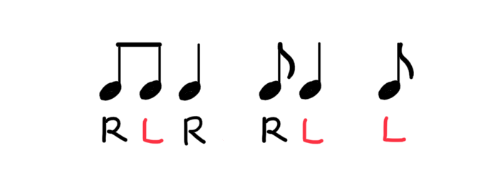

シングルストローク(1つ打ち)におけるスティックコントロールの基本としてナチュラルとオルタネートがあります。

ナチュラル・スティッキング

右利きの方はダウンビート(表拍)を右、アップビート(裏拍)を左で演奏することを指します。

下記の図のように、空白に来るはずの手を休みにすることでスムーズなスティックコントロールを行うことができます。多くのリズムパターンやフィルインのフレーズはこのスティッキングを習得すれば容易に演奏できるようになりいます。

オルタネート・スティッキング

オルタネートとは交互のことです。つまり常にスティックを交互にコントロールしていくことを指します。ナチュラルスティッキングと混同しがちですがオルタネートはどんなリズムでも交互に演奏するためナチュラルに慣れてしまっている方にはやりづらい手順になることもあります。

しかし、セットドラミングにおいては多種多様な音色の楽器を演奏するためオルタネートスティッキングの方が演奏上都合の良いフレーズもたくさんあるので練習しておいた方がよいでしょう。

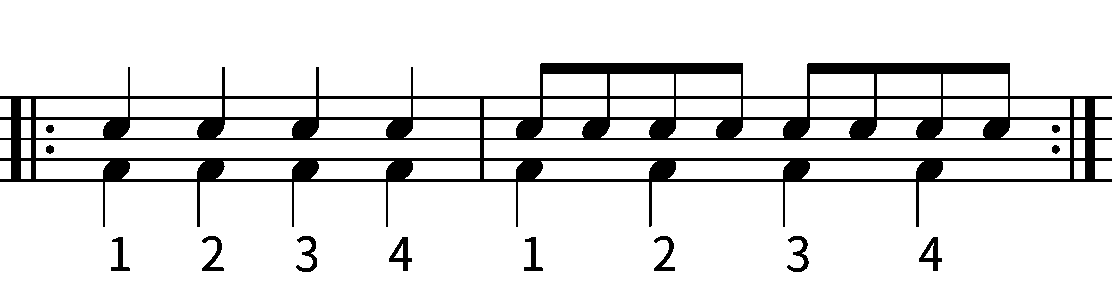

LESSON3

下記の譜面をナチュラル・スティッキングで練習しましょう。

BPMは100~200まで、様々なテンポで取り組みましょう。

基礎リズムトレーニング練習帳

教則テキスト販売中!

ウェブサイトで公開している内容を基礎からしっかり習得していけるオリジナル教材を販売しています。(一部をウェブレッスンの画像として掲載しています)やってみたい練習だけご購入していただけるように項目ごとでも販売しております。是非ご利用ください。

おススメの教則本

SYNCOPATION

初級者から上級者まで、昔から愛されている教則本です。当レッスンでもオリジナル教材の補完として使用しています。とても安価で手にしやすい本ですので大変おススメです。中級者以上の方は読み替えすればさらにステップアップできる練習方法として使えます。

LESSON1~3が習得できればこの教則本の28~30ページを練習してみましょう。

| ドラム練習の環境づくり | |

|---|---|

| 基礎練習編 | ハイブリットルーディメンツ |

| リズムパターン | |

| 奇数リズム | |

| アレクサンダー・テクニーク | |

| 奏法解説 | リバウンドストローク 回外ストローク プッシュプル奏法 レギュラーグリップ |